熔接する用事があったので、ついででタングもやった。

熔棒は使わずメルトランで熔接する。

RWL34は焼き鈍す必要はないのかもしれないが、熔接した事もあるので念のため焼き鈍した。

残留応力除去が目的なので、暗い中で薄赤くなる程度に加熱すればいい。冷却は空冷でもいい。

熔接した接手部分は熱影響で焼きが入った状態になるが、この方法で焼き鈍しても完全には鈍せない。

焼きが入った合金鋼を焼き鈍すには、炉冷の様にもっと冷却速度を遅くしないといけない。

今年も注文してたあんずが届いた。

今年は不作で値段もいつもの年より高かった・・・

高いだけあって、いいもの送ってきてくれた。

まあいいかw

鉄工ヤスリでナイフを作る。必要なのは、手間と時間と根気と努力・・・ 自作ナイフなんて物好きのやる事だなぁ・・・

2017年6月28日水曜日

2017年6月27日火曜日

2017年6月25日日曜日

2017年6月24日土曜日

間に合うか?

夏のoff会まであと一ヶ月ちょいしかないんだな・・・去年景品用にと預かってきたブレードで作ってやらんといけないな。

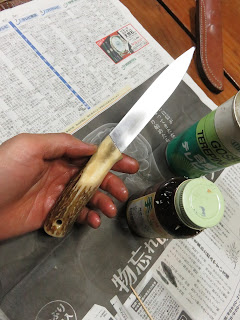

この鹿角でも付けてみるか・・・

ちなみにoff 会は8月の一週目の土日の5~6日にいつもの場所で開催。(だよな、とっつぁん?)

ガーバーのハイスブレードらしいが、詳しい事はよく分からない。

約3㎜厚でクロムメッキが掛けてある。

ちっと興味があるので、タングを削って組織を観察してみよう。

クロムメッキ層は結構厚く、ベルトグラインダーで削り落とした。

鋼材の磨いた感じは結構硬めだな・・・

先ずは600倍。横の画角がちょうど100μm。

一次炭化物が少なく見えるが、たまたま分布の少ないところを撮影したから。実際には分布はまだらで濃淡がある。

しかし全体的に一次炭化物は少なめだ。大きい物でも15μm程度で、合金鋼にしては結構小さく収まっている。

75倍で見ると濃淡が分かると思う。

ハイスの割には一次炭化物が少なく組織は細かい。

本当にハイスなのか・・・?

組織を観察する限りハイスだとしてもハイス本来の熱処理はしていない様に思われる。

クロムメッキの表面を300倍で撮影。

表面は細かいひび割れがあって、典型的なクロムメッキ層だ。

装飾用と違って、工業用の厚膜硬質クロムメッキなのだろう。

所々泡状の盛り上がり部分があるが、研磨で浮き出た一次炭化物の部分だろうか。

クロムメッキは防錆で掛けてあるのだろうが、細かいひび割れや極小のピンホールがあって、どの程度錆びずにいられるのだろうか。

あ~、こんなの見てる場合じゃないな・・・さっさとやらなきゃ間に合わないw

この鹿角でも付けてみるか・・・

ちなみにoff 会は8月の一週目の土日の5~6日にいつもの場所で開催。(だよな、とっつぁん?)

ガーバーのハイスブレードらしいが、詳しい事はよく分からない。

約3㎜厚でクロムメッキが掛けてある。

ちっと興味があるので、タングを削って組織を観察してみよう。

クロムメッキ層は結構厚く、ベルトグラインダーで削り落とした。

鋼材の磨いた感じは結構硬めだな・・・

先ずは600倍。横の画角がちょうど100μm。

一次炭化物が少なく見えるが、たまたま分布の少ないところを撮影したから。実際には分布はまだらで濃淡がある。

しかし全体的に一次炭化物は少なめだ。大きい物でも15μm程度で、合金鋼にしては結構小さく収まっている。

75倍で見ると濃淡が分かると思う。

ハイスの割には一次炭化物が少なく組織は細かい。

本当にハイスなのか・・・?

組織を観察する限りハイスだとしてもハイス本来の熱処理はしていない様に思われる。

クロムメッキの表面を300倍で撮影。

表面は細かいひび割れがあって、典型的なクロムメッキ層だ。

装飾用と違って、工業用の厚膜硬質クロムメッキなのだろう。

所々泡状の盛り上がり部分があるが、研磨で浮き出た一次炭化物の部分だろうか。

クロムメッキは防錆で掛けてあるのだろうが、細かいひび割れや極小のピンホールがあって、どの程度錆びずにいられるのだろうか。

あ~、こんなの見てる場合じゃないな・・・さっさとやらなきゃ間に合わないw

2017年6月22日木曜日

楽しみ色々

川崎さんから受注会の案内を頂いた。ありがたや~

とても刀の注文はできないが、作品展示があるみたいだから時間見つけて見学に行ってみよう。

RWL34のドロップのタングはATS34の端材を熔接してみよう。

とりあえず切り出した。

こんなもんでまあいいか・・・

RWL34の切れ端で組織を観察してみよう。

磨いてみた。

SPGⅡなどから比べると、えらく磨きやすい。

Vの炭化物が少ないからだと思うが、こうも違うと驚きだ。

ひょっとしたらATS34より磨きやすいのかもしれない・・・

600倍で観察。

横の画角がちょうど100μm。

炭化物の粒の形状は結構そろってるが、比較的大きめだ。

見えている炭化物の大きさは、概ね5μm前後の様だ。

これらはおそらくMo主体の炭化物なので、Vによるものほど耐摩耗性は高くないと思われる。

75倍で見ると・・・

横方向が鋼材の長手方向になる。

鋼材はフラットバー形状で、おそらく長手が圧延の方向だと思う。

圧延方向による組織の流れ(メタルフロー)の様なものははっきりしない。

鏡面加工性はいいと思われる。

理想から言ったらもうちょっと炭化物が小さいといいのだが、しょせん粉末鋼もこの程度がいいところなのだろう。

S30Vの様に耐摩耗性が高すぎると、砥石で手で研いで使うには使いづらい。

Vが2%以上含有していると焼入れ温度が高い必要があったり、真空炉では硬さが出にくくなったりで使いにくい。

SPGⅡ、S30V、カウリYと使い比べてみて分かったが、Vが1%程度のカウリYが癖がなく一番使いやすかった。

しかしカウリYはもう製造されてないので仕方がない。

そんな中で期待したのがRWL34だった。

どんなものなのかは実際使ってみないと分からない。

ちょっと楽しみだw

とても刀の注文はできないが、作品展示があるみたいだから時間見つけて見学に行ってみよう。

RWL34のドロップのタングはATS34の端材を熔接してみよう。

とりあえず切り出した。

こんなもんでまあいいか・・・

RWL34の切れ端で組織を観察してみよう。

磨いてみた。

SPGⅡなどから比べると、えらく磨きやすい。

Vの炭化物が少ないからだと思うが、こうも違うと驚きだ。

ひょっとしたらATS34より磨きやすいのかもしれない・・・

600倍で観察。

横の画角がちょうど100μm。

炭化物の粒の形状は結構そろってるが、比較的大きめだ。

見えている炭化物の大きさは、概ね5μm前後の様だ。

これらはおそらくMo主体の炭化物なので、Vによるものほど耐摩耗性は高くないと思われる。

75倍で見ると・・・

横方向が鋼材の長手方向になる。

鋼材はフラットバー形状で、おそらく長手が圧延の方向だと思う。

圧延方向による組織の流れ(メタルフロー)の様なものははっきりしない。

鏡面加工性はいいと思われる。

理想から言ったらもうちょっと炭化物が小さいといいのだが、しょせん粉末鋼もこの程度がいいところなのだろう。

S30Vの様に耐摩耗性が高すぎると、砥石で手で研いで使うには使いづらい。

Vが2%以上含有していると焼入れ温度が高い必要があったり、真空炉では硬さが出にくくなったりで使いにくい。

SPGⅡ、S30V、カウリYと使い比べてみて分かったが、Vが1%程度のカウリYが癖がなく一番使いやすかった。

しかしカウリYはもう製造されてないので仕方がない。

そんな中で期待したのがRWL34だった。

どんなものなのかは実際使ってみないと分からない。

ちょっと楽しみだw

2017年6月20日火曜日

2017年6月17日土曜日

2017年6月14日水曜日

どんな関係?

RWL34で何作ろうかと考えた。

3.5incのドロップ2本作りたいが、タング熔接しなきゃいけないな。

近いうち熔接する用事があるから、その時ついででくっ付けるか・・・

自分にとって猟で使うナイフは3.5incがちょうどいい。

何でだろうな?とは以前から随分考えていたのだが、何気に人差し指の長さ測ったら約90㎜だった。

そんな事が関係あるのかは分からない。

しかし以前シースに収める方法で書いたけど、ブレードと指の長さの関係ってのは一つの基準なのかもしれない。

まあ猟のスタイルや方法でも変わるし、何より好みの問題もあるのでどうでもいい事なのかもしれないけどね・・・

手が汚いのは気にしないでおくれ~w

おまけ

あんこがめいにかじられてた・・・

いじめるな~!

3.5incのドロップ2本作りたいが、タング熔接しなきゃいけないな。

近いうち熔接する用事があるから、その時ついででくっ付けるか・・・

自分にとって猟で使うナイフは3.5incがちょうどいい。

何でだろうな?とは以前から随分考えていたのだが、何気に人差し指の長さ測ったら約90㎜だった。

そんな事が関係あるのかは分からない。

しかし以前シースに収める方法で書いたけど、ブレードと指の長さの関係ってのは一つの基準なのかもしれない。

まあ猟のスタイルや方法でも変わるし、何より好みの問題もあるのでどうでもいい事なのかもしれないけどね・・・

手が汚いのは気にしないでおくれ~w

おまけ

あんこがめいにかじられてた・・・

いじめるな~!

2017年6月12日月曜日

2017年6月10日土曜日

今年は梅酒に

親戚のところに行ってきた。

今年は梅が不作だ。

何本かある梅の木はみんな実が少ない。

今年は見の数も少なかったが、表面に傷も多く出来が悪い。

梅干しにするには難なので、梅酒にしてみる事にした。

去年搾ったうちの日本蜜蜂の蜜が残ってたので、これを使ってみる。

約2ℓほどあるが、固まってジャリジャリしてる。

糖度が低いのでちょうどいいだろう。

梅2.3㎏にホワイトリカー2本分(3.6ℓ)入れた。

梅は追熟した方がいいのかと思ったが、青梅の方が酸味が付いていいのだろうか?

蜜が溶けるまでちっと時間がかかりそうだ。

美味く出来るか・・・?

今年は梅が不作だ。

何本かある梅の木はみんな実が少ない。

今年は見の数も少なかったが、表面に傷も多く出来が悪い。

梅干しにするには難なので、梅酒にしてみる事にした。

去年搾ったうちの日本蜜蜂の蜜が残ってたので、これを使ってみる。

約2ℓほどあるが、固まってジャリジャリしてる。

糖度が低いのでちょうどいいだろう。

梅2.3㎏にホワイトリカー2本分(3.6ℓ)入れた。

梅は追熟した方がいいのかと思ったが、青梅の方が酸味が付いていいのだろうか?

蜜が溶けるまでちっと時間がかかりそうだ。

美味く出来るか・・・?

2017年6月4日日曜日

登録:

コメント (Atom)

ブログ アーカイブ

- 9月 2024 (1)

- 4月 2018 (8)

- 3月 2018 (20)

- 2月 2018 (9)

- 1月 2018 (12)

- 12月 2017 (11)

- 11月 2017 (9)

- 10月 2017 (17)

- 9月 2017 (19)

- 8月 2017 (24)

- 7月 2017 (20)

- 6月 2017 (15)

- 5月 2017 (19)

- 4月 2017 (13)

- 3月 2017 (5)

- 2月 2017 (5)

- 1月 2017 (10)

- 12月 2016 (6)

- 11月 2016 (13)

- 10月 2016 (24)

- 9月 2016 (21)

- 8月 2016 (21)

- 7月 2016 (23)

- 6月 2016 (17)

- 5月 2016 (17)

- 4月 2016 (14)

- 3月 2016 (23)

- 2月 2016 (16)

- 1月 2016 (18)

- 12月 2015 (21)

- 11月 2015 (22)

- 10月 2015 (22)

- 9月 2015 (28)

- 8月 2015 (24)

- 7月 2015 (28)

- 6月 2015 (28)

- 5月 2015 (24)

- 4月 2015 (25)

- 3月 2015 (21)

- 2月 2015 (17)

- 1月 2015 (20)

- 12月 2014 (21)

- 11月 2014 (19)

- 10月 2014 (22)

- 9月 2014 (24)

- 8月 2014 (27)

- 7月 2014 (33)

- 6月 2014 (15)

- 5月 2014 (11)

- 4月 2014 (9)

- 3月 2014 (13)

- 2月 2014 (11)

- 1月 2014 (16)

- 12月 2013 (14)

- 11月 2013 (13)

- 10月 2013 (16)

- 9月 2013 (11)

- 8月 2013 (20)

- 7月 2013 (18)

- 6月 2013 (17)

- 5月 2013 (12)

- 4月 2013 (17)

- 3月 2013 (11)

- 2月 2013 (10)

- 1月 2013 (9)

- 12月 2012 (15)

- 11月 2012 (14)

- 10月 2012 (22)

- 9月 2012 (14)

- 8月 2012 (16)

- 7月 2012 (13)

- 6月 2012 (9)

- 5月 2012 (13)

- 4月 2012 (15)

- 3月 2012 (12)

- 2月 2012 (12)

- 1月 2012 (12)

- 12月 2011 (12)

- 11月 2011 (16)

- 10月 2011 (12)

- 9月 2011 (13)

- 8月 2011 (12)

- 7月 2011 (19)

- 6月 2011 (11)

- 5月 2011 (8)

- 4月 2011 (5)

- 3月 2011 (14)

- 2月 2011 (10)

- 1月 2011 (8)

- 12月 2010 (8)

- 11月 2010 (11)

- 10月 2010 (13)

- 9月 2010 (7)

- 8月 2010 (8)

- 7月 2010 (6)

- 6月 2010 (12)

- 5月 2010 (7)

- 4月 2010 (10)

- 3月 2010 (13)

- 2月 2010 (8)

- 1月 2010 (10)

- 12月 2009 (10)

- 11月 2009 (16)

- 10月 2009 (12)

- 9月 2009 (16)

- 8月 2009 (13)

- 7月 2009 (5)

- 6月 2009 (4)

- 5月 2009 (9)

- 4月 2009 (7)

- 3月 2009 (7)

- 2月 2009 (7)

- 1月 2009 (8)

- 12月 2008 (10)

- 11月 2008 (8)

- 10月 2008 (10)

- 9月 2008 (12)

- 8月 2008 (5)

- 7月 2008 (6)

- 6月 2008 (7)

- 5月 2008 (7)

- 4月 2008 (6)

- 3月 2008 (5)

- 2月 2008 (6)

- 1月 2008 (5)

- 12月 2007 (6)

- 11月 2007 (7)

- 10月 2007 (5)

- 9月 2007 (12)

- 8月 2007 (15)

- 7月 2007 (14)

- 6月 2007 (12)

- 5月 2007 (18)